Eigentlich wollte der Kollege nicht, dass seine Aussagen an die große Glocke gehängt werden, obwohl er ja sonst recht gesprächig ist, manchmal fast zuviel. Erst als ich Lepsbaierle (Name vom Autor geändert) Anonymität versprach, legte er dann doch die Karten auf den Tisch. Warum diese ganze Geheimniskrämerei meines Freundes?

Eigentlich wollte der Kollege nicht, dass seine Aussagen an die große Glocke gehängt werden, obwohl er ja sonst recht gesprächig ist, manchmal fast zuviel. Erst als ich Lepsbaierle (Name vom Autor geändert) Anonymität versprach, legte er dann doch die Karten auf den Tisch. Warum diese ganze Geheimniskrämerei meines Freundes?

Veramente il collega non voleva che le sue opinioni si strombazzassero ai quattro venti, anche se normalmente è molto loquace, certe volte perfino troppo. Solo dopo aver promesso a Lepsbaierle (nome scelto dall’autore) l’anonimato, questo ha messo le carte in tavola. Ma perchè questo comportamento misterioso del mio amico?

Er lässt nämlich doch tatsächlich seine Moste und Maischen noch mit Trockenreinzuchthefen vergären! Dass er sich damit medial ins Abseits begibt und somit für die den weitaus überwiegenden Teil der Meinungsmacher nicht mehr salonfähig, das heißt berichtenswert ist, ist ihm wie uns allen bewusst. Deshalb seine Bitte, nicht schlafende Hunde zu wecken. Warum tut er sich aber das bloß an, könnte er doch spontan vergärend oder zumindest deklarierend, dass man dabei sei umzustellen, im offiziellen Meinungsmainstream mitschwimmend interessanter auftreten und leichter verkaufen?

Immaginatevi che fa fermentare i suoi mosti e pigiati ancora da lieviti secchi selezionati! Il fatto che così si mette in fuorigioco dal punto di vista mediatico e che la grande maggioranza degli opinion-leader perdono di lui l’interesse lo sappiamo tutti noi ed anche lui ne è consapevole. Per questo mi ha pregato di non sollevare troppo la questione. Ma perchè si fa questi problemi, non sarebbe per lui più facile praticare fermentazioni spontane o almeno dichiarare che si è in fase di conversione? Allineandosi alla corrente dominante si presenterebbe molto più avvincente e potrebbe vendere di conseguenza anche più facilmente.

Er tut sich halt schwer, über seinen Schatten zu springen und das önologische Wissen an der Kellerpforte gänzlich abzugeben. Er weiß, dass von den Trauben, sofern sie halbwegs gesund sind, keine Saccharomyceten in genügender Anzahl in den Most kommen, um den zu Wein zu vergären. Spontanvergärungen kommen zustande, indem der Most und die Maische bei der Traubenverarbeitung mit Heferesten von vorigen Gärungen infiziert werden, also durchaus auch von solchen, welche seinerzeit mit Reinzuchthefen gestartet wurden, die sogenannte Kellerflora. Er nennt es deshalb Önofolklore, wenn dies wider besseren Wissens gebetsmühlenartig wiederholt wird und mit dem Anwenden von Spontanvergärungen der Terroir-Gedanke unterstützt werden sollte.

E no, lui fa fatica ad abbandonare del tutto le conoscenze enologiche al portone della cantina. Lui sa che sulle uve sane non ci sono abbastanza saccaromiceti per svolgere una fermentazione alcolica. Fermentazioni spontanee vengono realizzate nel modo che i mosti e pigiati vengono inoculati da lieviti sopravvissuti di fermentazioni precedenti anche indotte allora da preparati di lieviti selezionati; la cosiddetta flora saccaromicetica di cantina. Secondo lui è enofolclore, se nonostante che si sappia che è così si continui a ripetere che le fermentazioni spontanee esaltino il carattere di terroir di un vino.

Er hat aber auch die Erfahrung gemacht, dass ein schneller Gärstart innerhalb weniger Stunden für die Reintönigkeit der Weine und damit für der Unmittelbarkeit des Lagen- und Sortencharakters der Weine äußerst wichtig ist. Und diese kurze Latenzzeit wird eben nur durch eine hohe Hefezellzahl ermöglicht, welche am sichersten mit Hefepräparaten zu erreichen ist. Auch aus diesem Grund erschließt sich ihm nicht der Sinn dieses scheinbaren „Zurück-zur-Natur“-Geschichte. Oder ist der Marketingeffekt einmal wieder im Vordergrund?

Inoltre ha fatto l’esperienza che un avviamento veloce della fermentazione nel corso di poche ore è fondamentale per la pulizia del vino e di conseguenza per l’espressione dei caratteri varietali e del vigneto. Questi periodi di latenza corti vengono però garantiti solo da alte concentrazioni di cellule di lievito, obiettivo conseguibile facilmente con i preparati. Anche per questo lui non capisce il senso di questa pratica vinnaturalistica delle fermentazioni spontanee. O è di nuovo il marketing in primo piano?

Dass die von den Hefefirmen angepriesenen Einflussmöglichkeiten auf die Weinstilistik ganz viel Werbung ist, hat er selbst mehrmals mitbekommen. Dass die übrigens durch Selektion, nicht durch Gentransfer, gewonnenen Hefestämme einen leicht verschiedenen Metabolismus haben ist Fakt, man weiß aber auch, dass Hefen sich ganz stark substratabhängig verhalten, wodurch ein geplanter und den Reinzuchthefeverwendern oft vorgeworfener weindesignmäßiger Einsatz wohl äußerst schwer zu bewerkstelligen wäre. Und um dem sich dazu im Widerspruch befindlichen aber auch immer wieder gehörten Vorwurf der Uniformität der Weine vorzubeugen, wird von ihm jeder Behälter mit einem anderen Präparat beimpft.

Lepsbaierle ha capito da tempo che le capacità dei ceppi di lievito tanto lodate dai produttori di influenzare la stilistica dei vini sono molta pubblicità. Che i diversi ceppi, selezionati e non manipolati nel loro genoma, abbiano metabolismi leggermente diversi è accertato. Però si sa anche che hanno un comportamento metabolico che dipende moltissimo dal substrato. Per questo è molto difficile se non impossibile sfruttare le proprietà di wine design così criticate da molti in modo mirato. In netta contradizione alla critica precedente viene accusato che l’utilizzo di lieviti selezionati comporti una uniformità dei vini. Lui per andare sicuro inocula ogni vasca con un altro ceppo.

Mein Freund legt Wert darauf, dass er nichts gegen die Kollegen hat, welche Spontanvergärungen praktizieren. Viele Wege führen nach Rom, pflegt er stets zu sagen und er freut sich über jede gelungene Zuckerumwandlung. Es soll aber nicht die sogenannte Spontanvergärung a priori als die einzig heilsbringende Methode angepriesen werden und vom Terroir-Gedanken sollte sie längst losgelöst sein, sagt er.

Il mio amico ci tiene a dire che rispetta i suoi colleghi che praticano fermentazioni spontanee. Tante strade portano a Roma dice di sovente e gioisce per ogni fermentazione portata a buon fine. È però contrario al pensiero che solo le fermentazioni svolte dalla flora lievitiforme di cantina siano quelle giuste e che il carattere territoriale dei vini venga rafforzato da queste pratiche.

Ich bin neugierig, wie lange er es schaffen wird, seinem Weg treu zu bleiben.

Sono curioso fino a quando il mio amico riuscirà a proseguire sulla sua strada.

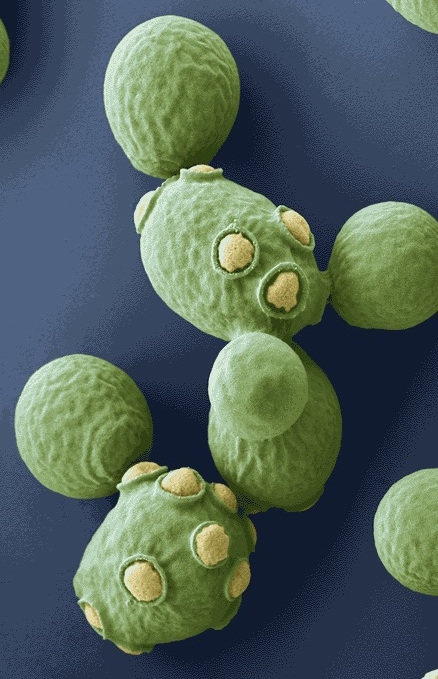

Bilder/Immagini: Paolo Rosa, Eye Of Science/Science Photo Library

Caro Nic,

quì nessuno arriva mai troppo tardi, come nel caso del vino anche le discussioni hanno bisogno del loro tempo! 😉

Il termine mentire non mi sembra appropriato perchè presuppone che ci sia una sola verità. Io ti posso solo raccontare che nelle indagini microbiologiche fatte da noi allora (ho lavorato precedentemente quì) su uve sane di diverse provenienze sudtirolesi, di conduzione convenzionale e biologica non abbiamo trovato saccaromiceti ed in quei pochi casi che c’erano ne erano così pochi che non sarebbero mai riusciti da soli a far partire la fermentazione alcolica in un lasso di tempo accettabile. Questi risultati concordano in gran parte (non totalmente!) con studi internazionali.

Allora abbiamo testato anche noi la macchina del lavaggio delle uve e devo dire che nonostante la stessa tipologia, le istruzioni d’uso del produttore, ecc. l’abbattimento dei residui era minimo: zolfo per niente, rame poco, i risultati sensoriali erano identici.

Come ti ho detto in precedenza, ognuno fa le sue esperienze.

Quì si può vedere la relazione (in lingua tedesca, ma con tante foto) che ho tenuto alla fine dei lavori.

Lieber Nic,

hier ist nie jemand spät dran, wie beim Wein brauchen auch die Diskussionen ihre Zeit! 😉

Der Audruck Lüge passt m.E. nicht, da er voraussetzt, dass es nur eine Wahrheit gibt. Ich kann Dir nur berichten, dass unsere mikrobiologischen Arbeiten seinerzeit (früher habe ich hier gearbeitet) ergeben haben, dass auf Südtiroler Trauben konventioneller und biologischer Wirtschaftsweise keine oder nicht genügend Saccharomyceten vorkommen, um in einer aktzeptablen Zeitspanne eine alkoholische Gärung zu beginnen. Diese Ergebnisse stimmen mit vielen (aber nicht allen!) internationalen Untersuchungen überein.

Damals haben wir auch die Traubenwaschmaschine getestet, aber trotz dass es der gleiche Typ war, wir genau nach den Anleitungen des Produzenten vorgegangen sind usw. war die Abminderung der Rückstände minimal: Schwefel überhaupt nicht, Kupfer auf 30 % aber im Wein waren die Gehalte wieder gleich, die Verkostungsergebnisse waren identisch.

Wie ich anfangs erwähnt habe, macht jeder seine Erfahrungen.

Hier kann man den Vortrag darüber nachlesen.

Arrivo troppo tardi lo so… Pero‘ ho una domanda sulla questione dei lieviti indigeni presenti sui grappoli. Ci sono o non ci sono :-)? Studi sull’uva „lavata“ di Pojer e Sandri, avrebbero dimostrato che nonostante „l’effetto jacuzzi“, i lieviti indigeni „buoni“ rimangono presenti sull’uva in quantità e qualità sufficiente a garantire la fermentazione spontanea. Addirittura Pojer stesso indica che : „con questa tecnica riusciamo ad utilizzare i soli lieviti indigeni mettendoli nelle condizioni ideali di lavoro, visto l’abbattimento quasi totale di inquinanti quali zolfo e rame. Tutto ciò per arrivare ad un vino dalle espressioni sempre più territoriali“.

http://www.pojeresandri.it/uploads/media/Finale-VigneVini-2010-12-068.pdf

A me questo sembra in contraddizione con la frase di Lepsbaierle „Lui sa che sulle uve sane non ci sono abbastanza saccaromiceti per svolgere una fermentazione alcolica.“

Senza polemica : chi sta mentendo?

Ich komme zu spät, ich weiß es… Aber ich habe eine Frage über das Vorkommen von einheimischen Hefen auf den Trauben. Gibt es sie oder nicht :-)? Untersuchungen bei den von Pojer und Sandri gewaschenen Trauben hätten ergeben, dass trotz des Jacuzzi-Effekts die indigenen Hefen in genügender Qualität und Menge verbleiben, um eine Spontangärung zu garantieren. Pojer selbst sagt: „Mit dieser Technik gelingt es uns, nur die einheimischen Hefen zu verwenden, da wir für sie ideale Arbeitsbedingungen schaffen, nachdem die Schadstoffe Schwefel und Kupfer fast gänzlich entfernt werden. All dies um zu einem Wein mit immer mehr Terroir-Charakter zu gelangen.“

http://www.pojeresandri.it/uploads/media/Finale-VigneVini-2010-12-068.pdf

Mir kommt dies wie ein Widerspruch vor in Bezug auf dem, was Lepsbaierle gesagt hat: „Er weiß, dass auf gesunden Trauben nicht genügend Saccharomyceten vorhanden sind, um eine alkoholische Gäärung zu gewährleisten.“

Ohne polemisch sein zu wollen: Wer lügt?

Mentre stavamo finendo il nuovo Vinix mi ero reso conto dell’esistenza di questo bellissimo post ma senza riuscire a trovare il tempo per commentarlo. Solo oggi riesco a fare i complimenti a te Armin, per la solita eleganza che ti contraddistingue e ai tuoi lettori per la pacatezza che sono riusciti a tenere sul tema.

Approfitto anche per ricordare il più grande esperimento pubblico di tasting panel su lieviti autoctoni e selezionati su due masse distinte di Barbera che fece Paolo Ghislandi di Cascina I Carpini alla fine del 2009 con risultati tutt’altro che scontati negli oltre 240 commenti registrati di chi partecipò a quello storico tasting panel: http://www.vinix.com/myDocDetail.php?ID=3316

Ciao, Fil.

Während wir das neue Vinix fertigstellten, wurde ich mir dieses sehr schönen Postings bewusst aber ich konnte nicht die Zeit finden, es zu kommentieren. Erst heute kann ich Dir für die gewohnte Eleganz, welche Dich herausragen lässt, und den Lesern für die Gelassenheit, mit der sie das Thema gehalten haben, Komplimente aussprechen.

Ich benutze die Gelegenheit, um an den größten öffentlichen Versuch eines Tasting Panels über Spontan- un Reinzuchthefen hinzuweisen, welcher auf zwei Partien von Barbera 2009 von Paolo Ghislandi der Cascina I Carpini durchgeführt wurde und wo die über 240 Kommentare alles andere als vorhersehbare Ergebnisse zu Tage brachten: http://www.vinix.com/myDocDetail.php?ID=3316

Servus, Fil.

So herrlich unaufgeregt hier!

@Armin: Dein Blog ist nicht unbekannt, aber die „üblichen Internet-Rabauken“ halten sich interessanterweise sehr zurück.

Bello quì, senza agitazioni!

@Armin: Il tuo blog non è sconosciuto, ma i soliti „teppisti di internet“ si trattengono stranamente.

caro Armin,

46 interventi tutti interessanti e pacati mi sembra una bella polarizzazione, no?

Meglio che cento interventi pregiudiziali e manichei come si riscontrano in altri blog.

Qui tutti sembrano aver voglia di discutere e capire ciò che gli altri dicono, un esercizio del dubbio che mi pare molto utile in questo momento di urla beluine.

@gianpaolo,

hai ragione da vendere sui difetti che alcuni spacciano per qualità, ieri ho bevuto un prosecco sur lie (non di Luca) che aveva come caratteristica un profumo sulfureo inquietante e persistente.

Bisogna invece guardare a chi con fermentazioni spontanee ottiene grandi vini e penso al Moscato superlativo di Bera, al Muscat sec di Anne Marie Lavaysse, al Sacri Sassi Bianco e alla profondità organolettica che esprimono.

Comunque se parlassimo di vini rossi questa diatriba pro o contro lieviti selezionati sarebbe meno sentita, evidentemente la vinificazione in rosso permette maggiori libertà che l’attuale produzione di bianchi senza macerazione invece non consente o consente con difficoltà.

Lieber Armin,

46 Kommentare, alle interessant und gelassen, scheint mir doch eine schöne Polarisierung zu sein, nicht?

Besser als hundert Beiträge, welche vorurteilsbehaftet und manichäisch sind, die man in den anderen Blog vorfindet.

Hier scheinen alle Lust aufs Diskutieren zu haben und wollen verstehen, was die Anderen sagen, eine Übung des Zweifelns, welche mir recht wichtig erscheint in diesem Moment der hysterischen Lärmens.

@ Gianpaolo,

Du hast sehr Recht hinsichtlich der Fehler, die einige als Qualität verkaufen, gestern habe ich einen Prosecco sur lie getrunken (nicht der von Luca) welche von einem beunruhigendem und dauerhaftem schwefelartigen Geruch charakterisiert war.

Man muss hingegen die beobachten, welche große Weine mit Spontangärungen machen, dabei denke ich an den überragenden Moscato von Bera, an den Muscat sec von Anne Marie Lavaysse, an den Sacri Sassi Bianco und an die sensorische Tiefe, welche sie ausdrücken.

Jedenfalls wäre der Streit über das Für und Wider von Spontangärungen weniger scharf, wenn wir über Rotweine reden würden, nachdem die Rotweinherstellung mehr Freiheiten beschert, die in der Vinifikation von weißen Trauben gar nicht oder weniger möglich sind.

@ Nelle Nuvole (33): Grazie, ma non credo che io centri direttamente. Penso piuttosto che questo blog non è ancora molto conosciuto, soprattutto nell’ambito degli attaccabrighe di rete. Forse polarizza anche un po‘ troppo poco, chissa…

@ kenray (37): Da me non sentirà (quasi) mai nessuno quanto saranno buoni o meno i miei vini. Posso raccontare la loro storia (non storiella!), descrivere le mie impressioni gustative ma spetterà a voi il giudizio!

@ Nelle Nuvole (33): Danke, aber ich glaube nicht, dass das etwas mit mir zu tun hat. Ich denke, dass der Blog noch relativ unbekannt ist und die üblichen Internet-Rabauken ihn noch nicht entdeckt haben. Vielleicht polarisiert er auch zu wenig, wer weiß es genau…

@ kenray (37): Von mir wird (fast) keiner hören, ob meine Weine gut oder schlecht sind. Ich kann ihre Geschichte (keine Geschichtchen!) erzählen, sie sensorisch beschreiben, aber das endgültige Urteil steht Euch zu!

@Luigi

Certo quello che dici è super giusto… però in questo periodo ci sono molti difetti in alcuni vini che vengono presi come pregi..ridotto ,odori non perfettamenti riconducibili a una buona pratica di cantina….ogni persona ha il proprio gusto.Per me l’anima del vino è da ricercarla nel lavoro in vigna.ciao e buona domenica.

@Luigi

Natürlich ist das, was Du sagst superrichtig… Aber zur Zeit gibt es viele Fehler in manchen Weinen, die als wertvoll eingestuft werden… Reduktionstöne, Gerüche, die nicht auf eine gute Kellerpraxis schließen lassen… Jede Person hat ihren Geschmack. Für mich liegt die Seele des Weines in der Arbeit im Weinberg. Servus und schönen Sonntag.

@gian paolo Spiegazioni enologiche io le chiederei ad un microbiologo!

ossia nè ad un blogger nè ad un enologo nè ad vignaiolo.

Io non voglio dare spiegazioni ma sollevare un dibattito, sentito ma senza eccessi, partecipato da persone preparate e dubbiose, come te Luca, Luca bis ed Armin.

Perchè i dubbi sono il sale della vita.

negli ultimi giorni ho assaggiato un moscato secco lieviti indigeni, senza solforosa stupendo, un bianco piemontese lieviti, solforosa a manetta, pessimo, un dolcetto d’asti no solforosa, lieviti indigeni stupendo, un prosecco lieviti indigeni pessimo.

Quindi è certo che non ci siano ricette, però i vini più estremi hanno quel quid di anima che agli altri manca.

@Gian Paolo: Önologische Frage würde ich an einen Mikrobiologen stellen!

D.h. weder an einen Blogger noch an einen Önologen oder an einen Weinbauern.

Ich will nichts erklären aber eine Diskussion anfachen, mit Herzblut aber ohne Übertreibungen, umgeben von vorbereiteten und kritischen Personen wie Du Luca, Luca zwei und Armin.

Weil die Zweifel das Salz des Lebens sind.

In den letzten Tagen habe ich einen Muskateller aus Spontangärung gekostet, ohne Schwefel, herrlich, ein piemontesischer Weißwein, Schwefel bis zum Anschlag, ganz schlecht, einen Dolcetto d’Asti ohne Schwefel und spontanvergoren, herrlich, einen Prosecco mit Spontangärung, ganz schlecht.

Deshalb ist es sicher, dass es keine Rezepte gibt, aber die extremen Weine haben jenen „quid di anima“, der anderne Weinen fehlt.

@Luigi

„Le cose dette da un blogger valgono meno di quelle dette da un vignaiolo?“

Per me siamo tutti uguali, però se devo chiedere spiegazioni enologiche inerenti a fermentazioni spontanee o no a chi le chiedo?? Poi come dici tu ci saranno vini molto buoni da lieviti selezionati e ciofeche da lieviti autoctoni….

De gustibus, però la validità scientifica penso sia un’altra cosa.

ciao Gian Paolo

@Luigi

„Sind Sachen, die ein Blogger von sich gibt, weniger wert, als jene eines Weinbauern?“

Für mich sind wir alle gleich, aber wenn ich Erklärungen brauche bezüglich Gärungen, welche spontan ablaufen oder auch nicht, wen soll ich fragen? Dann wird es, wie du sagst, sehr gute Weine von Reinzuchthefen geben und Grausamkeiten von Spontangärungen…

De gustibus, aber die wissenschaftliche Gültigkeit, denke ich, ist was anderes.

Servus Gian Paolo

Rif #19: perfetto Giorgio, ha inteso bene ciò che volevo esprimere. Credo che il sunto di questo argomento bello e complesso l’abbia espresso Armin: le variabili, che determinano l’esito di una fermentazione alcolica di un mosto d’uva, intrinseche ed esterne, sono talmente tante, che il modo migliore per farsi un’idea è assaggiare il vino nel bicchiere! 😉

M.

Rif #19: Bestens Giorgio, Sie haben gut verstanden, was ich ausdrücken wollte. Ich bin der Meinung, dass die Zusammenfassung dieses schönen und komplexen Themas von Armin geäußert wurde: Die Variablen, welche den Ausgang einer alkoholischen Gärung eines Traubenmostes beeinflussen, seien sie äußerer oder innerer Natur, sind so viele, dass das Kosten des Weines die beste Möglichkeit ist, davon etwas mitzubekommen! 😉

M.

Luigi, io non sto lottando contro nessuno ne tantomeno cerco di convincermi. Mio padre fa vino da più di 30 anni e come tutti ha sperimentato lieviti di vari tipi compresi quelli indigeni, credimi che qui alla bele casel prove se ne fanno tantissime durante l’anno. i risultati di questo lavoro hanno portato alla scelta di un lievito che alterasse il meno possibile la base vino o mosto come preferisci. Abbiamo trovato la strada per il nostro vino, per il vino che vogliamo fare noi. Purtroppo per capire certe cose bisogna metterci le mani nel vino, non solo il naso e c’è da dire che ogni vino ha le sue problematiche e peculiarità. Proprio quest’anno ho spumantizzato conto terzi un prosecco fermentato con lieviti indigeni. Che ti devo dire? a me il prosecco con sentori di acetico che analiticamente non ha la volatile alta non piace (saranno gusti miei, boh).

Per quanto riguarda il commento al tuo post, non era mia intenzione sminuire il tuo blog e per me hai la stessa importanza di qualsiasi vignaiolo, credimi . Chiedo perdono se ho dato l’idea di snobbarti.

p.s. io non sto dicendo che i selezionati siano meglio degli indigeni ma da qualche anno a questa parte pare che chi chi usa i primi sia un sofisticatore. Ti assicuro che io non mi sento tale

Luca

Luigi, ich kämpfe gegen niemanden und noch weniger versuche ich mich selbst zu überzeugen. Mein Vater macht Wein seit mehr als 30 Jahren und wie jeder hat er mit Hefen jeglicher Art, indigene inbegriffen, experimentiert; glaube mir, hier auf Bele Casel sind über die Jahre sehr viele Versuche gemacht worden. Das Ergebnis dieser Arbeit war die Auswahl einer Hefe, welche am wenigsten den Wein oder den Most —— wie Du willst — verändert. Wir haben den Weg für unseren Wein gefunden, für den Wein, den wir machen wollen. Leider, um gewisse Sachen zu verstehen, muss man den Wein anfassen, nicht nur daran riechen und es muss gesagt werden, dass jeder Wein seine Probleme und Eigenheiten besitzt. Gerade heuer haben wir für Dritte einen Prosecco versektet, der mit einheimischen Hefen vergoren war. Was soll ich Dir sagen? Ein Prosecco mit flüchtiger Säure, welcher analytisch noch keine flüchtige Säure besitzt, gefällt mir nicht (wird schon mein Geschmack sein, boh).

Was den Kommentar zu Deinem Artikel angeht, war es nicht meine Absicht, Deinen blog abzuwerten und für mich hast Du die gleiche Bedeutung wie jeder Weinbauer, glaube es mir. Ich bitte um Verzeihung, falls ich den Eindruck vermittelt habe, Dich zu snobben.

P.S. Ich sage nicht, dass die Reinzuchthefen besser als die Indigenen sind, aber seit einigen Jahren schaut es so aus, wie wenn die Reinzuchthefeverwender Weinfälscher seien. Ich versichere Dir, dass ich mich nicht als solcher fühle.

Luca

Interne Mitteilung

Ich bitte um Verständnis, wenn die Zeitspanne zwischen dem Absenden eines Kommentars und dessen Freischaltung recht verschieden sein kann. Typischerweise für einen kleinen Weinbauern sind meine Aufenthalte im Büro alles andere als regelmäßig und oft werden die Kommentare auch nur am iPhone (Steve sei Dank) an irgendeinem Ort spontan übersetzt und moderiert. Dabei sollen sie aber trotzdem verständlich bleiben.

Deshalb bitte ich die werten Kommentator(inn)en um Nachsicht.

Comunicazione interna

Vi chiedo la vostra comprensione, se il periodo tra l’invio di un commento e la sua pubblicazione possa essere anche molto varia. Tipicamente per un piccolo vignaiolo la permanenza in ufficio è molto irregolare e molte volte i commenti devono venire tradotti e moderati sull’iPhone (grazie Steve!) in un posto qualsiasi in modo molto spontaneo. Ciò malgrado devono rimanere comprensibili.

Per questo chiedo alle/ai gentili commentatrici/commentatori di essere indulgenti a proposito.

Luca Ferraro stai lottando contro i mulini nel tentativo, forse, di convincerti di essere nella giusta via.

Io non ho mai detto che il vino deve essere cattivo, io dico che dalle risultanze delle ricerche microbiologiche di Vincenzini bisognerebbe pensarci su e valutare l’idea di provare le fermentazioni spontanee e poi vedere, magari facendo delle analisi in cantina.

Mi permetto poi caro Luca di essere un po‘ contrariato dal fatto che, avendo affrontato un tema simile su un mio post, tu abbia glissato e evitato ogni commento per trascinarmi con un espediente quà.

Le cose dette da un blogger valgono meno di quelle dette da un vignaiolo?

il mio post non meritava commenti da parte dei produttori?

Comunque sia io ho parlato di fermentazioni di qualità con risultati organolettici altrettanto positivi, non citare brettanomices e volatili.

Proprio stasera ho incontrato un produttore di vini bianchi che da alcuni anni affianca cuvée ottenute con lieviti selezionati e cuvée con indigeni.

Già dopo il primo anno, nei vini fermi, hanno deciso unire le due masse perchè il vino ottenuto con fermentazione spontanea era ottimo e caratterizzava di più il prodotto.

Abbiamo anche assaggiato un MC ottenuto dalla base a fermentazioni spontanea ed è risultato migliore di quello ottenuto con lieviti selezionati.

Questa non è una certezza però bisogna provare, magari aiutati da dei microbiologi.

Non esistono lieviti neutri, i lieviti hanno comportamenti fenotipici molto marcati, per cui magari sono neutri per la Garganega ma non per il Prosecco o il Timorasso, comunque i metaboliti variano molto al cambiare della composizione del supporto (mosto).

Mi permetto di segnalare il link al mio post: http://gliamicidelbar.blogspot.com/2011/10/microbiologiasaccaromycesfermentazionit.html

Luca Ferraro, Du kämpfst gegen Windmühlen mit der Absicht vielleicht, Dich selbst zu überzeugen, dass Du auf dem richtigen Weg bist.

Ich habe nie gesagt, dass der Wein schlecht sein muss, ich sage, dass auf den Ergebnissen der mikrobiologischen Untersuchungen von Vincenzini aufbauend, man darüber nachdenken sollte, Spontangärungen auszuprobieren und dann schauen sollte; vielleicht mit Analysen im Keller.

Ich erlaube mir, lieber Luca, etwas verärgert zu sein über die Tatsache, dass du, nachdem ich ein ähnliches Thema auf meinem Blog angegangen bin, Du ausgewichen bist und jeden Kommentar vermieden hast um mich mit einem Notbehelf hierher zu ziehen.

Sind Sachen, die ein Blogger von sich gibt, weniger wert, als jene eines Weinbauern?

Hat mein Artikel es sich nicht verdient, von Produzenten kommentiert zu werden?

Wie es auch sei, ich habe von Qualitätsgärungen mit genauso positiven organoleptischen Ergebnissen gesprochen, nicht Brettanomyces und Flüchtige Säure zitieren.

Gerade heute Abend habe ich einen Produzenten von Weißweinen getroffen, welcher Cuvées von Reinzuchthefen Cuvées aus Gärungen mit einheimischen Hefen zur Seite stellt.

Schon nach dem ersten Jahr, bei den stillen Weinen, haben sie beschlossen, die beiden Partien zusammenzufügen, weil der Wein der Spontangärung ausgezeichnet war und das Produkt besser charakterisiert hat.

Wir haben auch einen MC verkostet, der von einer Spontangärung stammt und er war besser als jener von Reinzuchthefen.

Das ist keine Gewissheit aber man muss ausprobieren, vielleicht von Mikrobiologen unterstützt.

Es gibt keine neutralen Hefen, die Hefen haben phänotipsch bedingte Verhalten, welche sehr markant sind, weshalb sie vielleicht neutral sind bei der Garganega aber sie sind es nicht beim Prosecco oder dem Timorasso, die Metaboliten vareieren sehr stark je nach Substrat (Most).

Ich erlaube mir, den Link zu meinem Artikel anzuzeigen:

http://gliamicidelbar.blogspot.com/2011/10/microbiologiasaccaromycesfermentazionit.html

tutto bello giusto e buono ma…armin detto tra me e te.

il tuo vino quest’anno com’è? qui la cantina ha bisogno di scorte.

addendum

mai pensato di spumantizzare il tuo ogeaner?

Alles schön, richtig und gut, aber… Armin, unter uns gesprochen.

Wie ist der Wein dieses Jahr? Der Keller hier braucht Vorräte.

Addendum

Hast Du nie daran gedacht, Deinen Ogeaner zu vesekten?

Luigi, faccio un piccolissimo esempio, supponiamo che la mia uva sappia di frittura mista, teoricamente per trasferire il „terroir“ il vino dovrebbe riportare sentori di fritto misto giusto?

Usando lieviti neutri c’è una corrispondenza tra vino e spumante (nella seconda fermentazione) e tra mosto e vino nella prima fermentazione.

usando lieviti indigeni potrebbero uscire profumi diversi, magari mela golden o pesca bianca oppure acidità volatile e brettanomyces (cavallo sudato, stalla).

Dove sta la verità? cos’è il terroir, sono i lieviti a dare il vero terroir o come si lavora in vigna e in cantina?

Luigi, ich nenne ein kleines Beispiel, nehmen wir an, dass meine Trauben nach gemischter Fischfrittüre riechen, dann müsste der Wein theoretisch Gerüche von gemischter Fischfrittüre aufweisen, nicht?

Bei der Verwendung von neutralen Hefen gibt es eine Übereinstimmung zwischen Wein und Sekt (in der zweiten Gärung) und zwischen Most und Wein bei der ersten Gärung.

Bei der Benutzung von einheimischen Hefen könnten andere Aromen generiert werden, vielleicht Äpfel der Sorte Golden oder weißer Pfirsich oder flüchtige Säure und Brettanomyces (Pferdeschweiß, Stall).

Wo liegt die Wahrheit? Was ist das Terroir, sind es die Hefen, die das wahre Terroir generieren oder wie man im Weingarten und im Keller arbeitet?

Luca,

in linea di principio l’utilizzo di lieviti neutri è meno territoriale.

Comunque non sei sicuro che siano loro i responsabili dell’intera fermentazione, fino a quando non si fanno delle analisi del dna.

Luca,

prinzipiell ist die Verwendung neutraler Hefen weniger territorial.

In jedem Fall bist Du nicht sicher, dass diese für die gesamte Gärung verantwortlich sind bis man nicht DNA-Analysen macht.

La questione è spinosa, perchè allora non ci leggiamo i lavori di M. Vincenzini e magari chiediamo alle università di mappare il genoma dei lieviti presenti in cantina per poi riprodurli e fare dei test comparativi di vinificazione?

Mi sembra la via più interessante e scientificamente rilevante.

Capisco la battuta sig. Kobler xò come lei ben sà il termine terroir nella accezione francese include la componente umana e di lavorazione in cantina e non il solo territorio, per cui per avere vini di territorio anche il produttore, cantiniere deve essere autoctono?

Oppure non vuole includere la cantina perchè vinifica in Sicilia? 😉

Di Vincenzini si può leggere l’intervista su Porthos 36 e il suo testo „Microbiologia del vino“ ed Ambrosiana.

Die Sache ist heikel, warum lesen wir dann nicht die Arbeiten von M. Vincenzini und bitten die Universitäten, sie sollen das Genom der Kellerhefen entschlüsseln um sie danach zu reproduzieren und vergleichende Weinausbautests zu machen?

Dieser Weg kommt mir als der interessanteste und wissenschaftlich relevanteste vor.

Ich verstehe den Witz Hr. Kobler, aber wie Sie sicher wissen, inkludiert der Ausdruck Terroir im französischen Sinn die menschliche Komponente und die Verarbeitung im Keller und nicht nur das Territorium, weshalb man um Weine des Territorium zu erhalten, auch einen autochtonen Produzenten, Kellermeister haben muss?

Oder wollen Sie den Keller nicht einbeziehen weil er in Sizilien vinifiziert? 😉

Von Vincenzini kann man sein Interview in Porthos 36 und seine Publikation „Microbiologia del vino“ Verlag Ambrosiana lesen.

@Luca: tutto dipende da che cosa s’intende per territorialità! 🙂

@Armin: non vedo l’ora che il tuo amico (dal nome che non riesco a pronunciare 😀 ) dica il suo parere anche sul concetto di terroir…

@Luca: alles hängt davon ab, was man mit Territorialität versteht! 🙂

@Armin: ich kann es nicht erwarten, dass Dein Freund (mit den für mich unaussprechlichen Namen 😀 ) auch seine Meinung hinsichtlich des Terroirkonzeptes äußert.

Un bellissimo post, un argomento che potrebbe scatenare furibonde scambi di opinione, qui viene trattato in maniera garbata, concisa e chiara. Sarà forse merito del padrone di casa?

Appoggio in pieno la proposta di levarsi un sassolino dalla scarpa riguardo al concetto di Terroir. Più che sasso, direi un macigno.

Ein sehr schöner Beitrag, ein Thema, das wütende Meinungsaustausche auslösen könnte, wird hier auf höflicher, bündiger und klarer Art abgehandelt. Wird das etwa ein Verdienst des Hausherrn sein?

Ich unterstütze vollends den Vorschlag, sich einen Stein hinsichtlich des Terroirkonzeptes von der Seele zu schreiben. Mehr als ein Stein wird es aber ein Felsen sein.

assolutamente d’accordo con quanto scritto da Luca Risso:

„Le cantine mica sono tutte uguali, le attrezzatrure di cantina mica sono tutte uguali, gli uomini che lavorano in cantina mica lo fanno sempre e tutti allo stesso modo, le uve non somo mai uguali e così via. E’ del tutto inutile cercare una regola generale, universale, meno che mai una legge“.

e sono altrettanto d’accordo con le parole del Sig. Kobler. Non c’è nulla di buono nel demonizzare i lieviti selezionati. C’è chi lavora benissimo con i selezionati e chi no, c’è chi con le fermentazioni spontanee fa dei pastrocchi e chi invece porta in fondo dei signori vini. Ci vuole elasticità, come in molte cose.

Ottimo post, complimenti!

Riccardo.

Absolut einverstanden, mit dem was Luca Risso geschrieben hat:

„Die Keller sind ja nicht alle gleich, die Gerätschaften sind ja nicht alle gleich, die Menschen, die im Keller arbeiten, machen es nicht immer auf der gleichen Art und Weise, die Trauben sind nicht immer gleich usw. Es ist total umsonst, eine allgemeine, universelle Regel zu suchen, noch weniger ein Gesetz.“

Und ich bin auch mit den Worten von Hr. Kobler einverstanden. Es liegt nichts Gutes darin, die Reinzuchthefen zu dämonisieren. Es gibt jene, die mit diesen gut arbeiten und jene, die es nicht tun, es gibt jene, die mit den Spontangärungen Blödsinn aufführen und jene, welche Herren-Weine zustande bekommen. Es braucht Elastizität, wie in vielen Dingen.

Ausgezeichneter Beitrag, Komplimente!

Riccardo.

Ich denke, dass sich Lepsbaierle früher oder später auch was bzgl. dem Terroir-Gedanken von der Seele schreiben muss.

Suppongo che Lepsbaierle prima o poi si dovrà togliere dalla scarpa anche qualche sassolino circa il concetto di Terroir.

Domanda: il mio prosecco fatto con lieviti selezionati neutri è meno territoriale del prosecco di Mr X con lieviti indigeni che probabilmente deviano la fermentazione verso sentori che nulla hanno a che fare col territorio?

Frage: mein Prosecco, der von neutralen Reinzuchthefen gemacht wurde, ist weniger territorial als der Prosecco von Mister X, dessen Spontanflora die Gärung wahrscheinlich in eine Richtung dreht, deren Gerüche nichts mit dem Territorium gemeinsam haben?

@ Signor Fracchia: a questo punto propongo di parlare piuttosto di „cavoir“ che di „terroir“, no?

@ Luk: Parole sante! E siccome le realtà sono così complesse e varie ed in gran parte non gestionabili ed in tantissimi casi si sa che la propria metodologia funziona senza sempre o meglio, quasi mai, sapere il perchè, è bene che ogniuno faccia quello che gli pare, senza essere influenzato da mode mediatiche e senza fare troppo baccano circa le metodolgie da lui applicate.

E che si ritorni di più a giudicare il prodotto nel bicchiere!

@ Herr Fracchia: jetzt schlage ich dann vor, man möge den Begriff „Terroir“ mit „Cavoir“ ersetzen.

@ Luk: Wahre Worte! Und nachdem die Realitäten so komplex und verschieden, sowie in vielen Aspekten nicht beherrschbar sind; wenn man weiß, dass die von sich selbst angewandte Methode funktioniert auch wenn man selten oder besser gesagt, fast nie genau weiß, warum; dann sollte jeder das machen, was ihm am zielführendsten vorkommt, sich nicht von Medienmachern beeinflussen lassen und nicht zu viel Lärm um die verwendeten Techniken machen.

Und dass man sich endlich wieder mehr der Qualität im Glase zuwenden möge!

Come nota a margine, guardate che in letteratura si trova di tutto. Articoli che dimostrano che i lieviti vengono dalla vigna (e da dove potrebbero venire in effetti, almeno la prima volta?), non sugli acini sani che non ha senso ovviamente, ma su quelli ammacati e attaccati da insetti che INEVITABILMETE finiscono anche in minima parte nel mosto; articoli che dimostrano che invece i lieviti sono in cantina ma sono sempre gli stessi anche anno dopo anno, articoli che dimostrano che i lieviti sono in cantina ma diversi addirittura da vasca a vasca, articoli che dimostrano che il primo lievito che ha il sopravvento nella prima fermetazione di una vendemmia è quello che poi fa fermentare tutte le uve dell acantina anche un mese dopo, eccetera eccetera.

In realtà non esiste argomento in cui i risultati degli esperimenti sono legati imprescindibilmente alle condizioni al contorno come in questo caso.

Le cantine mica sono tutte uguali, le attrezzatrure di cantina mica sono tutte uguali, gli uomini che lavorano in cantina mica lo fanno sempre e tutti allo stesso modo, le uve non somo mai uguali e così via. E‘ del tutto inutile cercare una regola generale, universale, meno che mai una legge….

Luk

Am Rande bemerkt möchte ich darauf hinweisen, dass sich in der Literatur alles findet. Arbeiten, welche beweisen, dass die Hefen aus dem Weingarten stammen (und von dort könnten sie auch tatsächlich kommen, zumindest das erste Mal?), nicht auf den gesunden Beeren natürlich, das hätte keinen Sinn, aber auf den verletzten und von Insekten befallenen, welche UNAUSWEICHLICH auch in kleinsten Mengen in den Most gelangen; Artikel, welche beweisen, dass die Hefen im Keller sind, aber es sich Jahr für Jahr immer um die gleichen handelt; Artikel, welche beweisen, dass die Hefen im Keller sind, aber unterschiedlich von Tank zu Tank; Artikel, welche beweisen, dass jene Hefe, welche bei der ersten Gärung einer Ernte die Oberhand bekommt, alle nachfolgenden beherrscht, auch ein Monat danach, usw.

In der Tat, es gibt kein Thema, wo das Resultat der Untersuchungen so stark von den Umgebungsbedingungen abhängt, wie in diesem Fall.

Die Keller sind ja nicht alle gleich, die Gerätschaften sind ja nicht alle gleich, die Menschen, die im Keller arbeiten, machen es nicht immer auf der gleichen Art und Weise, die Trauben sind nicht immer gleich usw. Es ist total umsonst, eine allgemeine, universelle Regel zu suchen, noch weniger ein Gesetz…

Luk

@Lizzy,

il fatto che i lieviti non siano nel vigneto ma siano residenti e si siano evoluti da generazioni (sia loro sia del vignaiolo) in cantina non nega la loro territorialità e specificità, anzi rafforza il concetto di terroir e di unicità del prodotto.

Mi piacerebbe avere delle vostre opinioni su questi concetti.

Mi pare difficile sostenere che c’è più territorio in un lievito selezionato (che non ha differenze intraspecifiche e quindi ha una produzione di una quantità minore di metaboliti che danno complessità ai vini) che nella fermentazione spontanea.

@Lizzy, die Tatsache, dass die Hefen nicht im Weingarten sind aber sich über Generationen (der Hefen und der Weinbauern) im Keller entwickelt haben, spricht ihnen nicht ihre Territorialität und Spezifizität ab, im Gegenteil, sie verstärkt das Konzept von Terroir und Einzigartigkeit des Produkts.

Es würde mich freuen, Eure Meinungen diesbezüglich zu hören.

Ich kann es nicht nachvollziehen, dass in einer Reinzuchthefe (welche keine intraspezifischen Unterschiede aufweist, daher weniger zur Komplexität beitragende Metabolite produziert) mehr Terroir drinnen sein soll als in der Spontangärung.

@ Lizzy: Sono rilassatissimo. Ogni tanto Lepsbaierle si agita, però non gli dò troppa retta. Sono dietro a tradurre la lezione die Bernhard Fiedler ma ce n’è di testo e vorrei fare un lavoro che non soffra per la traduzione troppo amatoriale.

@ Giorgio: Chi ha orecchia per intendere, intenderà.

@ Signor Fracchia: Interessante nuova interpretazione (e lo dico senza ironia!) di terroir. Soprattutto se si pensa che in una vasca già al momento della fermentazione possano confluire anche uve di ambienti molto distanti tra di loro.

Quello della successione delle speci e dei ceppi è in effetti un argomento che veramente rileva molti scenari diversi, difficilmente se mai gestibili dall’enologo. Certamente chi utilizza consciamente preparati lo fa soprattutto perchè in un modo semplice e piuttosto affidabile parta al più presto la fermentazione da parte dei saccaromiceti. Se si lascia che gli Hanseniasporum ed i Koeckera comincino a trasformare zuccheri avremo una produzione di metaboliti che ci daranno una complessità aromatica del tutto indesiderata, che nei casi più clamorosi ci farà pentire la strada intrapresa.

È vero che ci sono molto meno ceppi selezionati che preparati in commercio. Al di là del corredo genetico però anche la produzione del preparato influisce in parte sulle caratteristiche fermentative. Studi comparativi del DNA potrebbero in ogni caso facilmente rilevare i rapporti di parentela. Se comunque come enologo si ha un rapporto rilassato con la faccenda dei lieviti, neanche ciò ci dovrebbe procurare preoccupazioni.

@ Lizzy: ich bin ganz entspannt. Ab und zu regt sich Lepsbaierle auf, aber ich achte nicht allzu sehr auf ihn. Ich bin dabei, die Abhandlung von Bernhard Fiedler zu übesetzen, aber der Text ist lang und die Übersetzung soll auch nicht der zu amateurhaften Übersetzung leiden.

@ Giorgio: Wer Ohren hat, der höre (und verstehe).

@ Herr Fracchia: Interessant diese neue Interpretation von Terroir (und ich sage es nicht ironisch!). Besonders wenn man denkt, dass in einem Behälter schon zur Gärung die Trauben auch sehr entfernter Weingärten zusammenkommen.

Das mit der Sukzession der Arten und Stämme ist tatsächlich ein Thema, das viele verschiedene Szenarien offenlegt, hart, wenn überhaupt, vom Önologen handhabbar. Sicherlich nutzt der überlegte Hefeverwender die Reinzuchtpräparate in erster Linie, damit die Gärung realtiv einfach und sicher sofort von Saccharomyceten gestartet wird. Wenn wir es den Hefen der Gattungen Hanseniasporum und Koeckera überlassen, den Zuckerabbau zu beginnen, dann bekommen wir eine Aromakomplexität in den Wein, die absolut unerwünscht ist und die uns in den härteren Fällen den eingeschlagenen Weg sofort bereuen lässt.

Es stimmt, dass es wesentlich weniger Stämme als Präparate gibt. Über das genetische Potential hinaus hat übt aber auch die Herstellungsmethode einen Einfluss auf das Gärverhalten aus. Vergleichende DNA-Untersuchungen könnten jedenfalls relativ leicht die Verwandschaftsverhältnisse klären. Wenn aber ein Weinmacher ein entspanntes Verhältnis zur Hefe-Thematik hat, dann lässt er sich auch von dem nicht sonderlich beunruhigen.

@ Lizzy: Sono rilassatissimo. Ogni tanto Lepsbaierle si agita, però non gli dò troppa retta. Sono dietro a tradurre la lezione die Bernhard Fiedler ma ce n’è di testo e vorrei fare un lavoro che non soffra per la traduzione troppo amatoriale.

@ Giorgio: Chi ha orecchia per intendere, intenderà.

@ Signor Fracchia: Interessante nuova interpretazione (e lo dico senza ironia!) di terroir. Soprattutto se si pensa che in una vasca già al momento della fermentazione possano confluire anche uve di ambienti molto distanti tra di loro.

Quello della successione delle speci e dei ceppi è in effetti un argomento che veramente rileva molti scenari diversi, difficilmente se mai gestibili dall’enologo. Certamente chi utilizza consciamente preparati lo fa soprattutto perchè in un modo semplice e piuttosto affidabile parta al più presto la fermentazione da parte dei saccaromiceti. Se si lascia che gli Hanseniasporum ed i Koeckera comincino a trasformare zuccheri avremo una produzione di metaboliti che ci daranno una complessità aromatica del tutto indesiderata, che nei casi più clamorosi ci farà pentire la strada intrapresa.

È vero che ci sono molto meno ceppi selezionati che preparati in commercio. Al di là del corredo genetico però anche la produzione del preparato influisce in parte sulle caratteristiche fermentative. Studi comparativi del DNA potrebbero in ogni caso facilmente rilevare i rapporti di parentela. Se comunque come enologo si ha un rapporto rilassato con la faccenda dei lieviti, neanche ciò dovrebbe procurare preoccupazioni.

@ Lizzy: ich bin ganz entspannt. Ab und zu regt sich Lepsbaierle auf, aber ich achte nicht allzu sehr auf ihn. Ich bin dabei, die Abhandlung von Bernhard Fiedler zu übesetzen, aber der Text ist lang und die Übersetzung soll auch nicht der zu amateurhaften Übersetzung leiden.

@ Giorgio: Wer Ohren hat, der höre (und verstehe).

@ Herr Fracchia: Interessant diese neue Interpretation von Terroir (und ich sage es nicht ironisch!). Besonders wenn man denkt, dass in einem Behälter schon zur Gärung die Trauben auch sehr entfernter Weingärten zusammenkommen.

Das mit der Sukzession der Arten und Stämme ist tatsächlich ein Thema, das viele verschiedene Szenarien offenlegt, hart, wenn überhaupt, vom Önologen handhabbar. Sicherlich nutzt der überlegte Hefeverwender die Reinzuchtpräparate in erster Linie, damit die Gärung realtiv einfach und sicher sofort von Saccharomyceten gestartet wird. Wenn wir es den Hefen der Gattungen Hanseniasporum und Koeckera überlassen, den Zuckerabbau zu beginnen, dann bekommen wir eine Aromakomplexität in den Wein, die absolut unerwünscht ist und die uns in den härteren Fällen den eingeschlagenen Weg sofort bereuen lässt.

Es stimmt, dass es wesentlich weniger Stämme als Präparate gibt. Über das genetische Potential hinaus übt aber auch die Herstellungsmethode einen Einfluss auf das Gärverhalten aus. Vergleichende DNA-Untersuchungen könnten jedenfalls relativ leicht die Verwandschaftsverhältnisse klären. Wenn aber ein Weinmacher ein entspanntes Verhältnis zur Hefe-Thematik hat, dann lässt er sich auch von dem nicht sonderlich beunruhigen.

Chi meglio di te, caro Armin, può interpretare correttamente … Lepsbaierle? non mi resta che scusarmi di aver parzialmente frainteso. Spero che la mia tesi sia comunque comprensibile.

Saluto.

Wer kann besser als Du, lieber Armin, richtig… Lepsbaierle interpretieren? Es bleibt mir nur übrig, mich für die teilweise Fehlinterpretation zu entschuldigen. Ich hoffe, dass meine Hypothese trotzdem verständlich ist.

Armin, porta pazienza: occorre qualche piccola nozione di agraria per sapere che sull’uva di lieviti se ne trovano molto pochi (e che i famosi lieviti indigeni, in realtà, sono altrove)… e solitamente chi mette punti, stelle eccetera ai vini non spicca per particolare preparazione tecnica (eccetto qualche lodevole caso…), nè mi risulta che ai corsi dell’AIS insegnino agronomia! 😀

Armin, habe Geduld: es braucht ein paar landwirtschaftliche Kenntnisse um zu wissen, dass es auf den Trauben ganz wenige Hefen gibt (und dass die berühmte Spontanflora in Wirklichkeit irgendwo anders ist)… und diejenigen, welche normalerweise den Weinen Punkte, Sterne usw. vergeben (mit wenigen löblichen Ausnahmen) stechen nicht durch besonderer technischen Ausbildung hervor, und auch bei den Kursen der AIS [italienische Sommeliervereinigung] wird meines Wissens nicht Landwirtschaft unterrichtet. 😀

Egr. Sig. Kobler,

sebbene non abbia titolo (ossia non sono nè microbiologo nè enologo) sono però molto sensibile all’argomento e pare, dalle risultanze di studi microbioligici, che la flora delle fermentazioni spontanee sia composta da ceppi di saccaromiceti e non-saccaromiceti che si sono evoluti negli ambienti di cantina, addirittura con differenze di ceppi da vasca a vasca.

Per cui non credo sia sensato sostenere che questa flora indigena non rappresenta il terroir, ne entra di diritto a far parte in quanto coevoluta con il territorio, anche se non in vigneto, inoltre parrebbe la più adatta ai mosti che vengono „lavorati“ nella cantina, proprio per la loro evoluzione parallela negli anni con essi.

Non è neppure possibile escludere che fermentazioni innescate con starter non siano finite dai ceppi autoctoni più adatti all’ecosistema.

Altro problema è la grande quantità di tipi di lieviti secchi attivi infatti, a detta dei microbiologi, sono pochissimi i ceppi di saccaromiceti che sopportano la disidratazione mantenendo livelli accettabili di vitalità, per cui tutta questa varietà parrebbe per lo più un espediente di marketing.

Sehr geehrter Herr Kobler,

auch wenn ich keinen Titel habe (ich bin weder Mikrobiologe noch Önologe) bin ich doch sehr interessiert am Thema und es schaut als Ergebnis von mikrobiologischen Studien so aus, dass die Spontanflora aus Saccharomyces- und Nicht-Saccharomyces-Stämmen besteht, welche sich im Keller entwickelt haben, sogar mit Unterschieden zwischen den Behältern.

Deshalb halte ich es nicht für vernünftig zu sagen, dass diese Flora nicht das Terroir darstellt, sie nimmt daran teil indem sie sich in einer Art Koevolution befindet, auch wenn es nicht der Weingarten ist. Zusätzlich scheint sie die idealste der Moste zu sein, welche in diesem Keller verarbeitet werden, gerade weil sie sich parallel in den Jahren dazu entwickelt hat.

Es ist nicht einmal auszuschließen, dass Gärungen, welche mit Starter begonnen wurden, nicht von autoctonen Stämmen beendet werden, die dem Ökosystem besser angepasst sind.

Ein anderes Problem ist die große Menge von Trockenreinzuchthefen und laut den Mikrobiologen sind nur ganz wenige Saccharomyceten für die Trocknung mit Beibehaltung einer Mindestvitalität geeignet, weshalb die große Anzahl an Präparaten eher ein Notbehelf des Marketings zu sein scheint.

Caro Giorgio, scusa se ti correggo in un punto: il mio amico Lepsbaierle non considera le fermentazioni spontanee di per se una pratica folcloristica, tutt’altro. È l’insistere sull’ipotesi che il vigneto generi la flora indigena e di conseguenza l’utilizzo di questa esalti il carattere del terroir nonostante che i risultati scientifici lo neghino è quello che lui ritiene enofolclore.

Lieber Giorgio, entschuldige, wenn ich Dich in einem Punkt korrigiere. Mein Freund Lepsbaierle hält Spontangärungen an sich nicht für Folklore, ganz im Gegenteil. Es ist das Versteifen auf der wissenschaftlich widerlegten Hypothese, dass der Weingarten Spontanflora gebiert, welche in der Konsequenz das Terroir hervorhebt, das er für Önofolklore hält.

Gent.mo sig. Mirco: in realtà io condivido quanto Lei afferma nel punto in cui ciò che non è dimostrabile con il metodo scientifico non è detto sia privo di fondamento. E‘ assolutamente vero che tante cose rimangono inspiegate per molto tempo perchè la scienza arriva in un momento successivo.

Solo che, mentre ritengo assolutamente rispettabile che qualcuno applichi pratiche non ancora chiarite sul piano scientifico ma che lui ritiene ottime (purchè ovviamente si rispetti la legge ma questo è ovvio) rimango più perplesso quando queste vengono ritenute migliori di quelle convenzionali al di fuori di una qualsivoglia spiegazione, se non quella di una certa moda che oggi porta a preferire il naturale al convenzionale. Lepsbaierle ritiene che le fermentazioni spontanee siano folclore e che non siano esse ad esaltare il terroir di un vino. Io non ho la competenza per dire nulla, ma mi convince di più chi mi dà una spiegazione rispetto a chi mi chiede di credere senza spiegare.

Cordialità. Giorgio.

Sehr geehrter Herr Mirco: tatsächlich teile ich ihre Meinung dort, wo sie sagen, dass nicht alles was man nicht wissenschaftlich beweisen kann, auch ohne Grundlage sein muss. Es ist absolut wahr, dass viele Sachen für lange Zeit unerklärbar bleiben, weil die Wissenschaft erst zu einem späteren Zeitpunkt Ergebnisse liefert. Während ich aber die Entscheidung respektiere, dass jemand Praktiken anwendet, welche wissenschaftlich noch unerklärt sind aber derjenige für optimal hält (immer sich im gesetzlichen Rahmen bewegend, aber das ist für mich selbstverständlich), bin ich perplexer wenn diese besser als die konventionellen Methoden angesehen werden, ohne jeglicher Begründung außer jener, dass eine gewisse Mode dazu neigt, das Natürliche dem Konventionellem vorzuziehen. Lepsbaierle hält die Spontangärungen für Folklore und meint, dass nicht sie es seien, die das Terroir eines Weines hervorheben. Ich habe nicht die Kompetenz, dazu etwas zu sagen, aber es überzeugt mich mehr jener, der eine Erklärung liefert als jener, der von mir will, dass ich ich glaube ohne dass er erklärt.

Herzliche Grüße. Giorgio

Buongiorno Giorgio, non vorrei apparire lezioso, ma desidererei fare un appunto a quanto lei scrive. Armin ha posto l’argomento in termini comparativi; ritengo che ciò che non è dimostrabile con il metodo scientifico non è detto sia automaticamente privo di fondamento. Credo che i nostri limiti (di conoscenza, di risorse per effetuare esperimenti a un certo livello di approfondimento) nel confutare una tesi, a volte vengono aggirati e superati brillantemente dall’intuzione e dall’evidenza pratica. Porsi ai limiti è spesso un atto di coraggio e di desiderio di conoscere, peccato venga spesso omologato in un atto irrazionale.

Saluti

Mirco

Guten Tag Giorgio, ich will nicht zimperlich erscheinen, aber ich möchte etwas zu dem anmerken, was Sie geschrieben haben. Armin hat das Thema vergleichend behandelt; ich meine, dass das, was nicht wissenschaftlich beweisbar ist, nicht automatisch ohne Grundlage ist. Ich denke, dass unsere Grenzen (bzgl. Wissen, Resourcen um Experimente auf einem gewissen Niveau durchführen zu können) eine Annahme zu widerlegen, manchmal ausgezeichnet von der Intuition und der praktischen Augenfälligkeit umgangen und übertroffen werden. Sich an die Grenzen zu begeben, ist oft ein Akt des Mutes und des Wunsches nach Erkenntnis, schade, dass er oft mit einem irrationalem Akt gleichgesetzt wird.

Grüße

Mirco

Buonasera Armin: il tuo articolo ha il pregio di una visione scientifica della questione. Ce n’è così tanto bisogno in Italia. Purtroppo però come consumatori o come cittadini talvolta ci facciamo attrarre da aspetti irrazionali, e per qualcuno tutto ciò è qualificato come naturale è automaticamente meglio del convenzionale.

Del resto c’è gente che si affida all’omeopatia, a guaritori, rifiuta di farsi vaccinare: non vi sono fondamenti scientifici a queste pratiche ma molti ci credono lo stesso.

Naturalmente sono solo esempi, non desidero che si apra sul tuo sito un dibattito sull’omeopatia.

Ciao, Giorgio PO

Guten Abend Armin: dein Artikel hat den Vorteil einer wissenschaftlichen Sichtweise des Themas. Davon gibt es in Italien viel Bedarf. Leider lassen wir uns als Konsumenten oder Bürger von irrationalen Aspekte anziehen, und für einige wird all das als Natur bezeichnet und somit automatisch besser als das Konventionelle eingestuft.

Im Übrigen gibt es Leute, die sich der Homeopathie anvertrauen, den Heilern, sich dem Impfen widersetzen: es gibt keine wissenschaftlichen Grundlagen für diese Praktiken, aber viele glauben trotzdem daran.

Natürlich sind das nur Beispiele, ich möchte nicht, dass auf deiner Webseite eine Diskussion über Homöopathie begonen wird.

Servus, Giorgio PO

Grazie Armin per aver dato questo bel taglio al confronto, in effetti il paragone „garolla/DIN“ è davvero azzeccato, anche se magari adatto agli addetti… 😉

Sono d’accordo per quel che riguarda le valutazioni delle singolarità; per quanto mi riguarda posso dirti che un rallentamento sistematico lo noto a partire dalla seconda metà di settembre con l’abbassamento delle temperature minime e, lo so, accenderò una miccia 😉 , con l’inizio del periodo di luna calante di settembre che quest’anno è iniziato il 12. Poi è vero, anche la varietà ha una certa importanza, per esempio io faccio più fatica con il cabernet sauvignon, che qui si raccoglie tra il 20 e il 25 settembre. Il discorso di Luca è pure un ottimo spunto di riflessione. Poi magari il motivo che ci porta a spingere a lavorare in un certo modo magari è molto più banale di quello che si pensa. Per me è stato un modo che si è consolidato negli anni ed è frutto del fatto che avendo tante tesi da vinificare ed essendo solo io e mio papà in cantina, spesso non si ha neanche il tempo di inoculare… 😉

Danke Armin für den tollen Vergleich. Tatsächlich trifft der Vergleich DIN/Garolla zu, wird vielleicht aber nur für Fachleute verständlich sein… 😉

Ich bin einverstanden, was die Bedeutung der Einzigartigkeit angeht. Was mich betrifft, habe ich eine systematische Verlangsamung ab der zweiten Septemberhälfte mit dem Absinken der Mindesttemperaturen bemerkt — ja ich weiß, ich werde eine Lunte anzünden —, zudem mit dem Beginn des abnehmenden Mondes, was heuer am 12. zutraf. Dann stimmt es natürlich, auch die Sorte hat einen bestimmten Einfluss, ich tu mir mit dem Cabernet sauvignon, der hier zwischen dem 20. und 25. September geerntet wird, eher schwer. Die Überlegungen von Luca sind zudem ein ausgezeichneter Denkanstoß. Danach kann der Anlass, nach einer bestimmten Art zu arbeiten, ein viel banalerer sein, als man oft denkt. Bei mir ist es eine mit den Jahren bewährte Art, da ich sehr viele Variante auszubauen habe, nur zusammen mit meinem Vater im Keller bin und daher oft die Zeit zum beimpfen fehlt… 😉

Lizzy, lasciati abbracciare! 😉

Lizzy, lass Dich umarmen! 😉

Armin, io sono perfettamente d’accordo con te. Quando visito una azienda faccio sempre molte domande, e chiedo anche quale tipo di lieviti vengono usati: se selezionati o indigeni. Ma lo domando per dovere di cronaca, non per crearmi dei preconcetti (diversamente da tanti colleghi, soprattutto delle guide…).

Armin, ich stimme mit dir perfekt überein. Wenn ich Betriebe besichtige, stelle ich immer viele Fragen und frage auch immer nach der Art der Hefe, die verwendet wird, ob spontan oder Reinzucht. Aber ich frage der Vollständigkeit halber, nicht um Vorurteile zu pflegen (im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, hauptsächlich der Führer…).

@ mirco (soprattutto),

mi fa piacere, indipendentemente dalla metodologia adattata, sentire che hai fatto una stagione senza problemi di fermentazione.

sono anche del parere che l’ideonità di mosti o pigiati alla fermentazione cosidetta spontanea è diversissima da zona a zona, varietà a varietà, ecc.

solo che io al momento ne me la sento di utilizzarla e ancora meno ne sento la necessità di adottarla e ciò non dovrebbe costituire un problema per nessuno, secondo me.

Sono però convintissimo che rispetto alla „qualità nel bicchiere“ la scelta del tipo di fermentazione (di qualsiasi tipo) non dovrebbe essere elevato a religione (o di far parte di tabelle in una guida).

Se te mi spieghi come lavori in vigna ed in cantina la tua scelta di far fermentare inoculato o no dovrebbe avere la stessa importanza della scelta di utilizzare sulle vasche attacchi di tipo garolla o di tipo DIN.

@Mirco (hauptsächlich),

es freut mich zu hören, unabhängig von der verwendeten Methode, dass du eine Saison ohne Gärprobleme hinter dir hast.

Ich bin auch der Meinung, dass die Eignung der Moste und Maische für die sogenannte Spontangärung von Gegend zu Gegend, Sorte zu Sorte, usw. stark divergiert.

Nur dass ich mich momentan nicht dazu imstande sehe und noch weniger das Bedürfnis dazu habe, und das sollte meiner Meinung nach von allen akzeptiert gehören.

Ich bin aber mehr denn je davon überzeugt, dass gegenüber der Qualität im Glas die Wahl der Gärmethode, unabhängig welcher, nicht zur Religion erhöht werden sollte (oder in einer Tabelle eines Weinführers aufscheinen).

Wenn du mir deine Arbeit im Weingarten und Keller erklärst, dann sollte deine Aussage, dass du beimpft oder spontan vergärst, den gleichen Wert haben wie die Äußerung, dass Du an deinen Tanks DIN- oder Garolla-Anschlüsse verwendest.

Wunderbar, lieber Armin, die Geschichte von Deinem alter ego Lepsbaierle! ich wünschte mir mehr von dieser Art Humor bei vielen Weinkritikern und -journalisten, die – häufig voeneinander abschreibend! -Mode machen. Und wie bei der Rockmode geht der Saum mal hoch über die Knie um dann wieder bis zu den Knöcheln zu rutschen. Leider stehen dahinter nicht immer diese Kenntnisse und Erfahrung der Kellertechnik, die sich aus Deinem Beitrag und der anschließenden Diskussion erweisen. Schade, dass diese Darstellungen viele von uns Schreiberlingen (ich gehöre ja auch dazu) zu spät oder nie erreichen.

Danke für den Witz und Mut!

Herzlichst

Andreas

Splendido, caro Armin, il racconto del tuo alter ego Lepsbaierle! Io desiderei più umore di questo tipo presso molti critici e giornalisti del vino che fanno moda anche copiando spesso tra di loro. E come nella moda l’orlo della gonna sale sopra il ginocchio per abbassarsi dopo fino alla caviglia. Purtroppo dietro a ciò non ci stanno sempre le conoscenze e le esperienze dell’enologia che sono espresse dal tuo post e dai commenti a seguito. Peccato che spiegazioni di questo tipo non o troppo tardi raggiungono noi scrittori (e ci appartengo pure io).

Grazie per lo spirito ed il coraggio!

Cordialmente

Andreas

Evviva la biodiversità anche delle opinioni! 😀 Condivido il commento di Andrea. Circa i lieviti, ricordo una memorabile lezione sulle fermentazioni spontanee tenuta dall’enologo consulente Federico Giotto, a Bologna, più di un anno fa: in sostanza, è il substrato (il mosto) che decide di quali lieviti ha bisogno per fermentare bene. Questo significa due cose: che ogni massa fermentante è diversa, che ogni annata è diversa, e che…c’è posto per tutti. Per i lieviti selezionati e quelli indigeni. Il mondo (del vino) è bello perchè è vario.

🙂

Es lebe die Biodiversität auch der Meinungen! 😀 Ich teile die Meinung von Andrea. Hinsichtlich der Hefen erinnere ich mich an eine bemerkenswerte Vorlesung über Spontangärungen, welche von dem Önologen Federico Giotto in Bologna vor mehr als einem Jahr gehalten wurde: zusammengefasst ist es das Substrat (der Most), der entscheidet, welche Hefen er braucht, um gut zu gären. Das bedeutet zwei Sachen: Dass jede Gärmasse verschieden ist, das jeder Jahrgang anders ist, und dass… Platz für alle ist. Für die Reinzuchthefen und für die Spontanflora. Die Welt (des Weines) ist schön, weil sie bunt ist.

🙂

Senza contare che i lieviti di cantina, che rimangono da un anno all’altro (soprattutto se la cantina non è molto pulita aggiungerei) lo fanno probabilmente sotto forma di spora, che quando si riattiva si può incrociare con i lieviti selezionati o con i lieviti degli acini non sani, e produrre varietà nuove, sempre diverse, sempre nuove. Non si lasciano mettere facilmente il sale sulla coda i lieviti! 🙂

Luk

Ohne zu vergessen, dass die Hefen des Kellers, welche von einem Jahr zum anderen dort bleiben (besonders wenn der Keller nicht sehr sauber ist, würde ich hinzufügen) dies in der Form von Sporen machen, welche bei ihrer Reaktivierung sich mit Reinzuchthefen oder Hefen von verletzten Trauben kreuzen können und immer neue und verschiedene Rassen bilden können. Die Hefen sind halt nicht so leicht fassbar! 🙂

Ciao Armin, come va? Il tuo post è molto simpatico ma so che l’argomento ti sta molto a cuore, giustamente. Mi piacerebbe si aprisse un dibattito fra colleghi, anche se molti sono ancora impegnati con la vendemmia. Per quanto mi riguarda la mia testimonianza per il 2011 è questa: ho vinificato circa 40 tesi bianche e rosse con volumi compresi fra 5 e 100 quintali per tesi. Ho inoculato circa 5/6 volte, tutte le altre fermentazioni sono partite da sole e sono andate tutte a secco gestendo temperatura, ossigeno e nutrienti. Non ho fatto ancora le analisi di tutte le tesi ma quelle fatte finora sono più che a posto in termini di volatile. Chiaramente le fermentazioni non sono state tutte veloci allo stesso modo, però finora sono soddisfatto.

Da un punto di vista pratico, anch’io ho notato che l’odore di colla, che a me ricorda anche l’acetone, compare più spesso con le partite a pH più alto…

A presto

Mirco

Hallo Armin, wie geht es? Dein Artikel ist sehr sympathisch aber ich weiß, dass dir das Thema richtigerweise sehr nahe geht. Es würde mir gefallen, wenn eine Diskussion unter Kollegen entstehen würde, auch wenn viele noch mit der Weinlese beschäftigt sind. Was mich betrifft, kann ich für 2011 folgendes bezeugen: ich habe ca. 40 weiße und rote Varianten mit Mengen zwischen 5 und 100 dz pro Varianten ausgebaut. Ich habe circa 5 bis 6 mal beimpft, die ganzen restlichen Gärungen sind alleine gestartet und sind trocken geworden, indem ich die Temperatur, Sauerstoff und Gärsalze geregelt habe. Ich habe noch nich die Analysen aller Varianten gemacht, aber jene, die ich gemacht habe zeigen, dass ich bezüglich flüchtiger Säure mehr als in Ordnung bin. Natürlich sind nicht alle Gärungen gleich schnell gewesen aber bis jetzt bin ich zufrieden.

Vom Praktischen her gesehen habe auch ich bemerkt, dass der Klebergeruch, wenn ich mich richtig erinnere auch Aceton, in den Partien öfter bemerkbar ist, welche einen höheren pH-Wert aufweisen…

@ Harald,

bei mir kommt dieser Kleberton dann etwas vor, wenn säurearme Sorten, wo die schwefelige Säure weniger wirkt, etwas länger entschleimt werden oder die Hefe nicht gleich zu arbeiten beginnt. Die Weine hatten das dann nicht mehr, auch nie bis her erhöhte Werte an flüchtiger Säure, aber als Rute im Fenster gegen das mikrobiologische Nachlässigwerden ist es allemal.

@ Bernhard,

fein, dann werde ich mich ans übersetzen begeben, wer weiß, wie lange ich brauchen werde. aber jetzt ist eh die letzte Partie herinnen…

@ Harald,

da me questo odore di colla compare ogni tanto nel caso di varietà di bassa acidità dove la solforosa è meno attiva e dopo chiarificazioni del mosto un po‘ più lunge o dove il lievito non ha cominciato subito a fermentare. I vini non avevano più questi sentori, neanche valori di acidità volatile aumentati, però era sempre un avvertimento marcato per non diventare negligente nelle questioni microbiologiche.

@ Bernhard,

bene, allor mi metterò a tradurre, chissà quanto tempo ci impiegherò. ma adesso che è entrata l’ultima partita di uva in cantina…

Hallo Armin,

es wäre mir eine Ehre, wenn du dir die Mühe mit der Übesetzung und der Veröffentlichung als Gastbeitrag machen würdest.

Viele Grüße

Bernhard

Ciao Armin,

sarebbe per me un onore, se tu ti occupassi della traduzione e della pubblicazione come post ospite.

Tanti saluti

Bernhard

@ Armin Das wissen bei uns die Bakterien nicht, dass pH und Säure anders sind wie bei euch. Scherz beiseite, Ethylacetat ist mir auch bekannt und kommt öfter vor wie Du dir es vorstellen kannst.

Viele Grüße

@ Armin Ma i batteri da noi non sanno che i nostri valori di acidità e di pH sono diversi dai vostri. A parte scherzi, anch’io so cos’è l’acetato di etile ed è più frequente quanto te ti possa immaginare.

Tanti saluti

@ Harald: dabei kann bei euren Säure- und pH-Werten ein Most auch eine Weile ohne Gärung liegen. Bei uns riecht man schon bei längerem Entschleimen oft Pattextöne im Kopfraum der Behälter.

@Bernhard: Ich kann mich noch gut an den Artikel und die Kommentare erinnern.

So interessant und vollständig die Abhandlung ist, so polemisierend viele Kommentare bei Captain Cork. Am liebste täte ich den gerne ins Italienische übersetzen und als eigenständigen Gast-Artikel posten. Wärst damit einverstanden?

@Andrea: Deine Worte kann ich nur bestätigen. Auf die Biodiversität kommt ea an!

@ Harald: E a pensare che con i vostri valori di acidità e di pH un mosto può stare lì senza fermentazione anche per un bel periodo. Da noi se chiarifichi un po‘ più a lungo senti spesso già odore di colla nello spazio di testa dei serbatoi.

@Bernhard: Mi ricordo bene dell’articolo e dei commenti. È così interessante e completo come erano polemici molti dei commenti presso Captain Cork. Mi piacerebbe tradurlo in italiano e farne un post proprio. Saresti d’accordo?

@Andrea: Non posso che confermare le tue parole. La biodervistà è decisiva!

Spero che il tuo amico Lepsbaierle resista e magari usi il freddo in cantina ed i tappi a vite: comunque la si guardi, la biodiversità enologica è una ricchezza.

Anche umoristica…..

Ich hoffe, dass dein Freund Lepsbaierle widersteht und vielleicht auch die Kältetechnik im Keller und auch Drehverschlüsse nutzt: wie man sie sieht, die kellerwirtschaftliche Biodiversität ist ein Reichtum.

Auch humoristisch…

@ Bernhard Mein Kommentar zu Deinem Artikel über die Spontangärung passt auch beim Artikel von Armin.

Spontangärung wird leider als Glaubenssache betrachtet und nicht als eine Variation der Gärung. Ich habe auch schon verbalen Prügel bezogen, hüte mich aber, verbalen Prügel auszuteilen. Dann würde ich mich auf die gleiche unwissenschaftliche und emotionelle Seite begeben wie die sogenannten Befürworter.

Die letztendliche Weinqualität sollte für den Profiverkoster entscheidend sein und nicht die Geschichten drumherum, die nur als Verkaufsförderungsmaßnahme dienen kann.

@ Bernhard Il mio commento al tuo articolo sulla fermentazione spontanea va bene anche per l’articolo di Armin.

La fermentazione spontanea viene considerata purtroppo come una questione di fede e non come una possibilità di fermentazione. Anche io ho preso botte verbali ma evito di distribuirle. Perchè allora mi metterei allo stesso livello empirico ed emozionale che caratterizza i suoi sostenitori.

La qualità finale dovrebbe essere decisiva per un degustatore professionale e non le storie attorno che servono solo per facilitare le vendite.

Hallo Armin, hallo Harald,

ich hab dieses Thema schon hinter mir

http://www.bernhard-fiedler.at/weblog/?p=2930

und auch die üblichen verbalen Prügel von der Nur-Sponti-ist-das-einzig-Wahre-Fraktion bei Captain Cork (wo mein Text damals auch erschienen ist).

Viel Glück euch beiden wünscht

Bernhard

Ciao Armmin, ciao Harald,

questa argomento lo ho già compiuto

http://www.bernhard-fiedler.at/weblog/?p=2930

ed le botte verbali le ho già prese dal gruppo dei „spontaneo-è-l’unico-vero“ presso Captain Cork (dove è apparso inoltre il testo).

Tanti auguri a voi due vi augura

Bernhard

Brillant! Ein Artikel, der bei mir selbst in der Planung ist!

Gruß Harald

Splendido! Un post che ho in progetto anch’io.

Saluti Harald